২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে নিয়মিত হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সে অঞ্চলে দৈনন্দিন এক ব্যাপার হয়ে উঠেছে তখন থেকেই। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এ ভয়াবহতা আরো বৃদ্ধির খবর আসছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে জড়িয়ে কিছু ভুয়া তথ্য ও ছবি প্রচার করা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে।

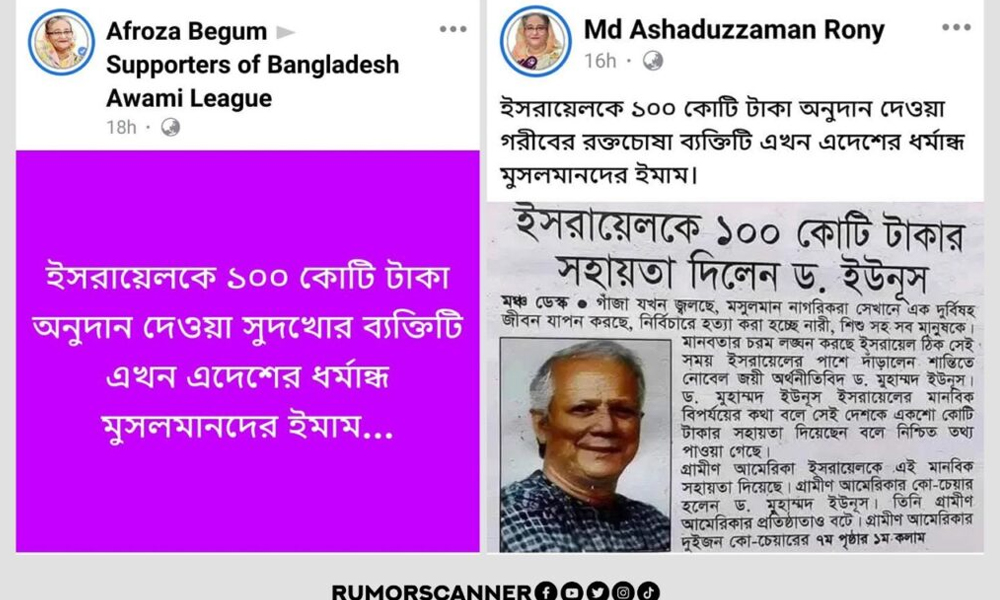

সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় রিউমর স্ক্যানার। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে যখন ফিলিস্তিনিদের মধ্যে হামলার ভয়াবহতা শুরু হয় সে সময়ই বাংলাদেশে প্রচার হতে শুরু করে, ইসরায়েলকে ১০০ কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বিষয়টি নিয়ে সে সময়ই বিস্তারিত অনুসন্ধান করে রিউমর স্ক্যানার।

অনুসন্ধানে জানা যায়, অনলাইন সংবাদমাধ্যম বাংলা ইনসাইডারের (বর্তমানে বন্ধ) সে বছরের ১৩ অক্টোবরের একটি প্রতিবেদন থেকে আলোচিত দাবিটি ছড়িয়ে পড়ে।

ওই দাবিসংবলিত কোনো বিবৃতি প্রকাশিত হয়নি বলে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও রিউমর স্ক্যানারকে নিশ্চিত করা হয়। তা ছাড়া ইসরায়েলের সাংবাদিক এবং ফ্যাক্ট চেকারও এমন কোনো সহায়তার বিষয়ে অবগত নন বলে রিউমর স্ক্যানারকে জানান। একই সঙ্গে ইউনূস সেন্টারও বিষয়টি ভুয়া বলে নিশ্চিত করেছে।

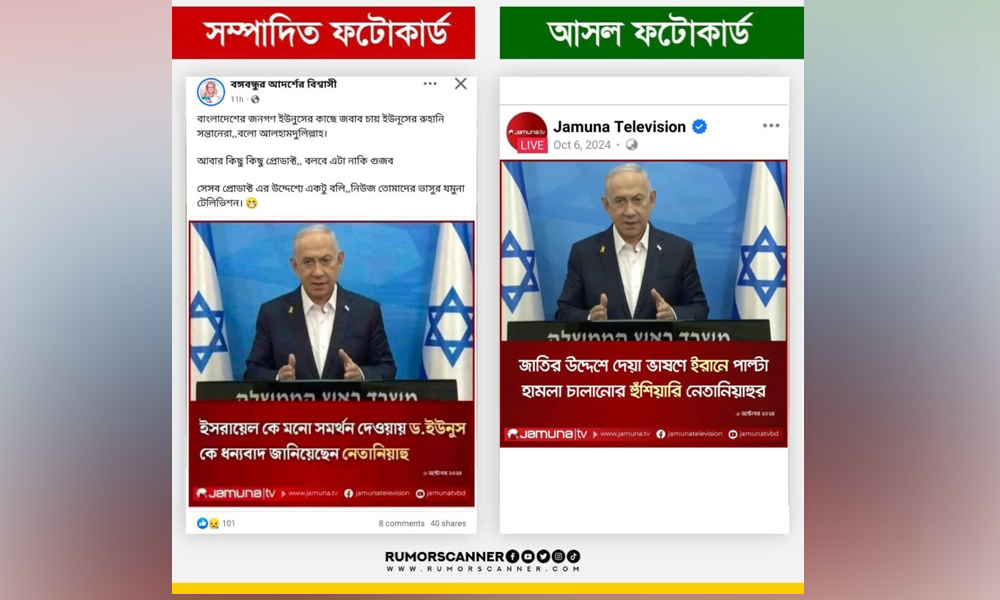

ইসরায়েল ইস্যুতে রীতিমতো সংঘবদ্ধ গুজবের শিকার হচ্ছেন ড. ইউনূস। সম্প্রতি, ‘ইসরায়েল কে মনো সমর্থন দেওয়ায় ড. ইউনুসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নেতানিয়াহু’ শীর্ষক শিরোনামে বেসরকারি ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যম যমুনা টেলিভিশনের ডিজাইনসংবলিত একটি ফটোকার্ড ইন্টারনেটে প্রচার হচ্ছে। যদিও ফটোকার্ডটিতে তারিখ লেখা রয়েছে ৩ অক্টোবর, ২০২৪।

রিউমর স্ক্যানার সে সময়ই বিষয়টি নিয়ে ফ্যাক্ট চেক (পড়ুন) করে জানায়, যমুনা টিভি এমন কোনো সংবাদ বা ফটোকার্ড প্রকাশ করেনি এবং ড. ইউনূসকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেতানিয়াহুও কোনো মন্তব্য করেননি। ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় যমুনা টিভির ফেসবুক পেজে প্রচারিত একটি ফটোকার্ড নকল করে আলোচিত ফটোকার্ডটি তৈরি করা হয়েছে। এই দাবিটি সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে ফেসবুক এবং এক্সে ফের প্রচার হতে দেখা যাচ্ছে।

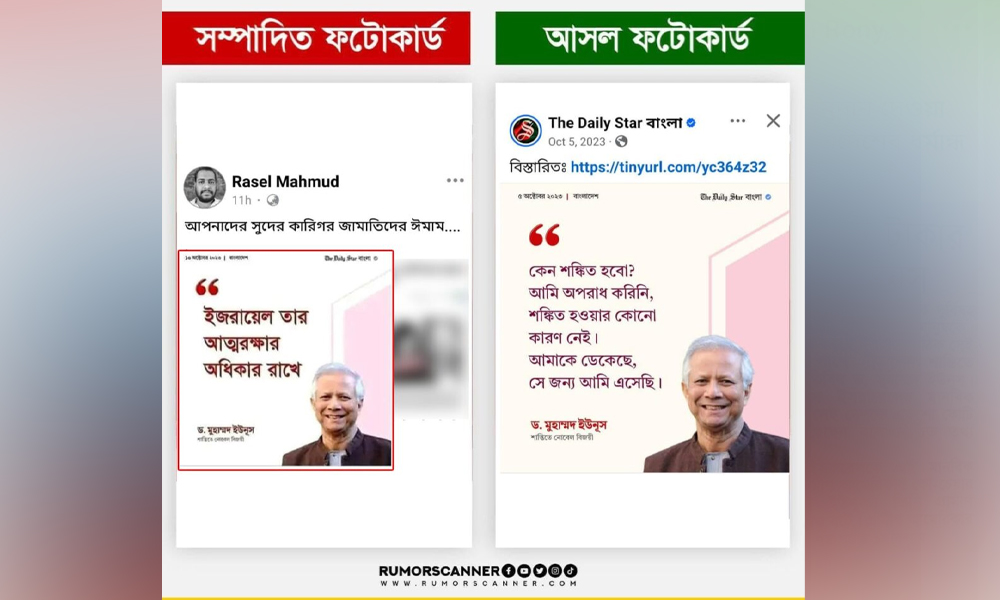

গণমাধ্যমের ফটোকার্ড সম্পাদনা করে এই ইস্যুতে পুরনো আরেকটি ভুয়া দাবিও সম্প্রতি ফের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হচ্ছে। ২০২৩ সালের ৫ অক্টোবর দুদক কার্যালয়ে নিজের বিরুদ্ধে চলা মামলার বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

সেদিন ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের ফেসবুক পেজে তার বক্তব্য নিয়ে একটি ফটোকার্ড প্রকাশিত হয়। ওই ফটোকার্ডে থাকা ড. ইউনূসের বক্তব্য সম্পাদনা করে তিনি ‘ইসরায়েল তার আত্মরক্ষার অধিকার রাখে।’ শীর্ষক মন্তব্য করেছেন দাবিতে প্রচার করা হয়। তবে রিউমর স্ক্যানার সে সময়ই বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানের পর ফ্যাক্টচেক করে জানায়, ড. ইউনূস এমন কোনো মন্তব্য করেননি। তবে, যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সে সময়ে এবং পূর্বে বিভিন্ন সময়ে হুবহু একই মন্তব্য করেছেন। এ দাবিটিও সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে আবারো প্রচার হতে দেখেছে রিউমর স্ক্যানার।

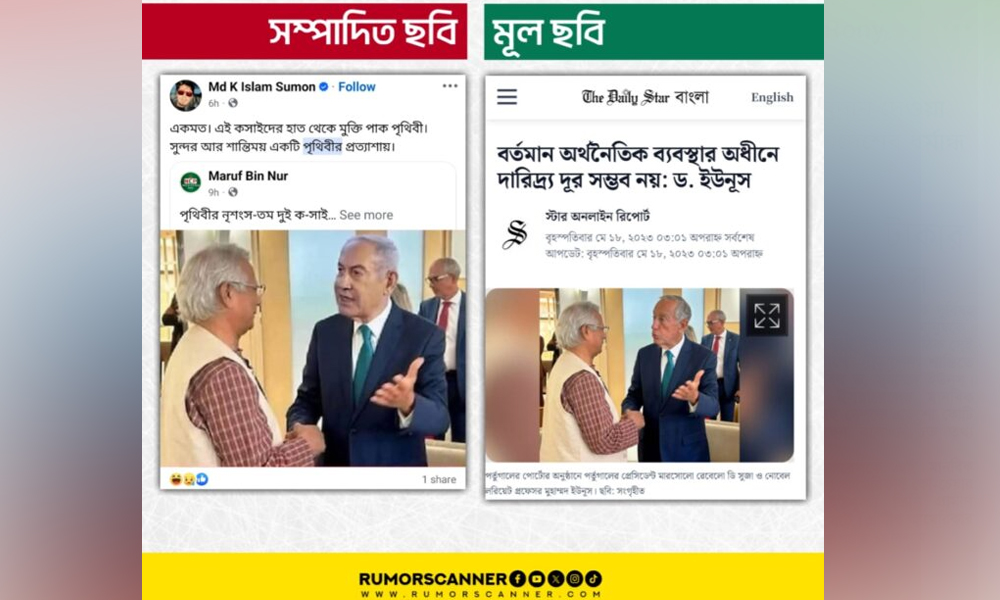

ফটোকার্ড ছাড়াও সম্পাদনার মাধ্যমে তৈরি ভুয়া ছবি দিয়েও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এমনই একটি ছবিতে দেখা যায়, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ড. ইউনূসের সঙ্গে করমর্দন করছেন। অন্তত গত বছর থেকেই ছবিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হয়ে আসছে। সম্প্রতি আবারো ছবিটি নিয়ে ফেসবুক ও এক্সে আলোচনা দেখা যাচ্ছে।

তবে রিউমর স্ক্যানার যাচাই করে জেনেছে, ছবিটি সম্পাদনার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। মূল ছবিটি ২০২৩ সালের। ছবিতে নেতানিয়াহু ছিলেনই না। মূলত পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট মারসোলো রেবেলো ডি সুজার সঙ্গে ড. ইউনূসের করমর্দনের ছবি সম্পাদন করে ভুয়া ছবিটি তৈরি করে প্রচার হচ্ছে।

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ড. ইউনূসের করমর্দনের দাবিতে সমজাতীয় আরেকটি ছবিও গেল বছরের অন্তত সেপ্টেম্বর থেকে প্রচার হয়ে আসছে। নভেম্বরে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানের পর রিউমর স্ক্যানার জানায়, গত বছরের ১১ মে ইতালীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি সার্জিও ম্যাটারেলার সঙ্গে ড. ইউনূসের সাক্ষাতের সময়ে তোলা ছবি থেকে ড. ইউনূসের ছবিটি নেওয়া হয়। অন্যদিকে, ২০১৯ সালের মার্চে নেতানিয়াহু সামোয়ার প্রধানমন্ত্রী তুইলেপা আইওনো সাইলেলে মালিলেগাওইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তোলা ছবি থেকে ছবির পেছনের অংশটি নেওয়া হয়। অর্থাৎ, দুইটি আলাদা ছবিকে জোড়া দিয়ে এবং পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন উপাদান সম্পাদনার মাধ্যমে এ ছবিটি তৈরি করা হয়েছে। এ ছবিটিও বর্তমানে প্রেক্ষাপটে ফের আলোচনায় এসেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফিলিস্তিন ইস্যুতে প্রচার হওয়া এসব ভুয়া দাবিগুলো শুধু যে পোস্টের মাধ্যমেই ছড়াচ্ছে এমন নয়। পোস্টের চেয়ে কমেন্টে ছবি আকারে এবং ইনবক্সে একজন থেকে আরেকজনে ছড়িয়ে যাচ্ছে উক্ত দাবির ছবিগুলো। ফ্যাক্টচেক হওয়ার পর ভুয়া এসব দাবি প্রচারকারী সকলের কাছে তা না পৌঁছানোর দরুণ এসব ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে থেকে যাচ্ছে। এভাবে পরবর্তীতে ভিন্ন কোনো প্রেক্ষাপটে আবার ছবিগুলো একই দাবিতে প্রচার হচ্ছে। তবে এসব ভুয়া ছবি প্রচারকারীদের বড় একটি অংশই বিষয়টি ভুয়া জেনেও অপতথ্য হিসেবে বছর বছর সেগুলো প্রচার করে আসছেন।